Blog

Share

Hospedaria em Quarentena: Os surtos de meningite na capital de São Paulo e a reação das autoridades

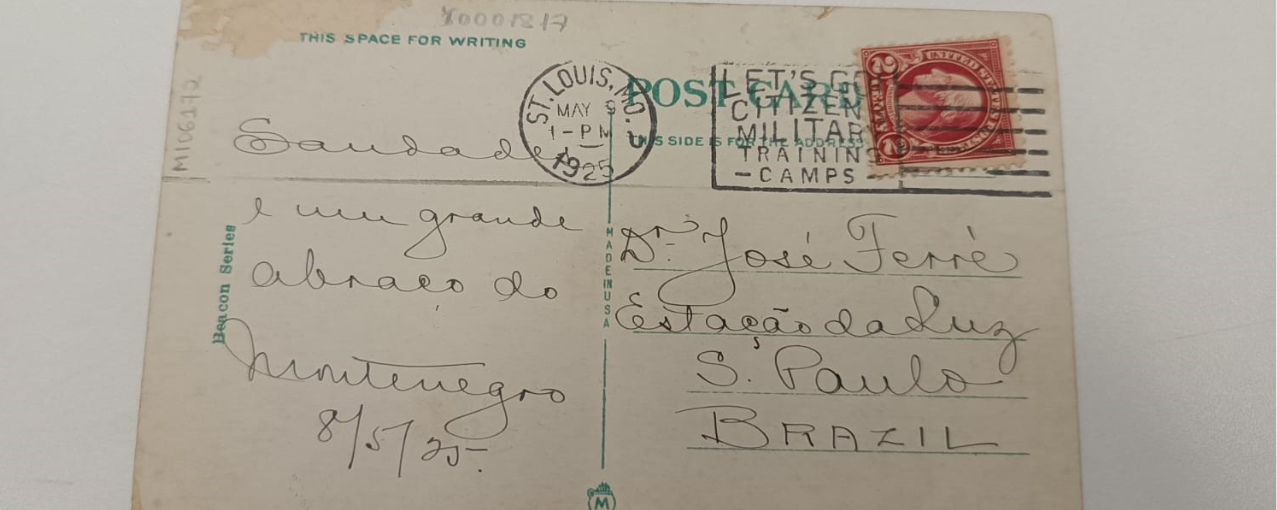

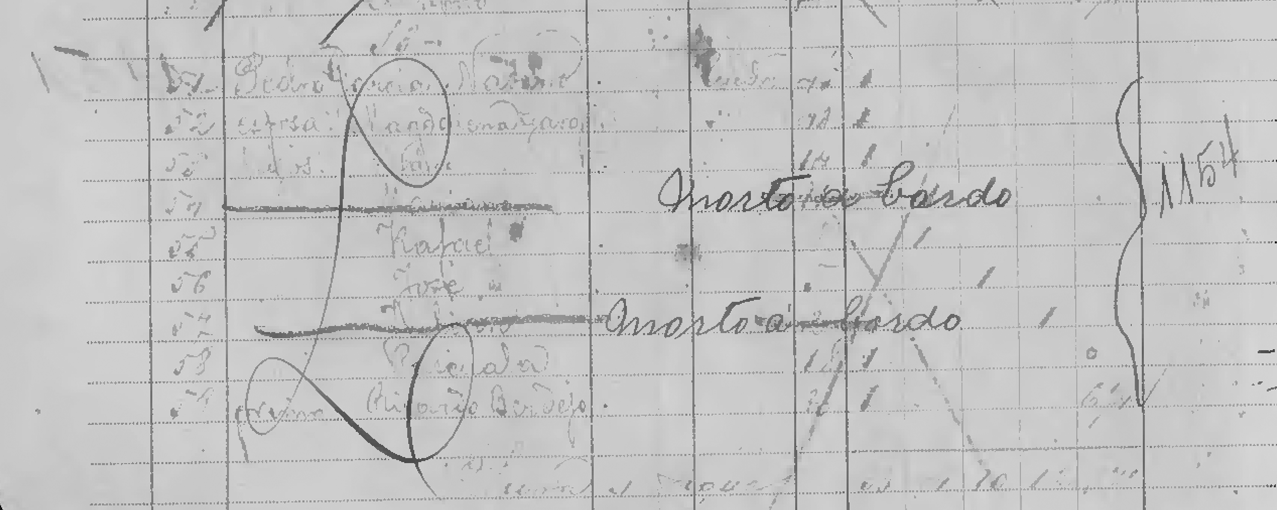

Os primeiros episódios de meningite na capital de São Paulo foram registrados em fevereiro de 1906 entre portugueses e espanhóis desembarcados em Santos, segundo estudo dos epidemiologistas Rita Barata Barradas e José Cássio de Moraes[1]. A viagem foi feita a bordo do navio Provence, que passou pelo porto de Marselha, Barcelona, Valência, Málaga e Ilha da Madeira;[2] podemos ver abaixo a parte da lista com os óbitos mencionados em um documento do nosso acervo:

A lista aponta sete mortes no total. Ao chegar na Hospedaria de Imigrantes do Brás, aqueles que apresentavam sintomas foram mantidos em quarentena, depois removidos para a Santa Casa de São Paulo e para o Hospital de Isolamento. Durante todo o mês de fevereiro de 1906 houve mortes de imigrantes, principalmente crianças e adolescentes, com o mesmo diagnóstico. Assim foram os primeiros casos de São Paulo.

A partir de 1911 começam a aparecer notícias das primeiras vítimas brasileiras e mais alguns poucos casos de estrangeiros na Hospedaria de Imigrantes do Brás. No jornal Correio Paulistano, em 22 de junho de 1911, médicos chamam atenção para casos de meningite diagnosticados em um interessante diálogo na seção de Telegramas[3]:

"O dr. Carlos Mauro chama a attenção da Sociedade para casos de meningite cerebro-espinal epidemica (...) era um menino portador, este doente morreu 3 dias depois. Dias após viu caso identico no Braz (...) uma moça de 18 a 20 anos. (...) O dr. Seng diz que viu dois casos com duas costureiras - uma de 15 a 16 anos, tendo fallecido em poucos dias e outra uma companheira desta, que foi visita-la quando agonisante, abraçando-a e beijando-a, tendo adquirido a molestia. Pergunta si se devo publicar estes factos, para não alarmar a população."

Nas duas primeiras décadas do século XX, a capital de São Paulo viveu um crescimento acelerado recebendo continuamente os contingentes de imigrantes estrangeiros, acrescido ainda pela chegada de milhares de brasileiros de todas as partes do país em busca de trabalho. A cidade já enfrentava, há algum tempo, graves problemas sociais e de saneamento, com amontoamento de lixo e favorecimento de ratos e mosquitos transmissores de doenças. Junto com um crescimento urbano desorganizado, ocorria a marginalização da classe pobre e operária, que passava a ocupar os cortiços nas áreas mais afastadas. Essa transformação da paisagem urbana culminou em um aumento do problema social de falta de moradia e saneamento básico e, com isto, de degradação da saúde da população com a disseminação de epidemias. Somado isso, como apresentado nos textos anteriores da série, o fim da Primeira Guerra Mundial reverberou seus efeitos negativos na situação econômica e social. Segundo Barradas:

"(...) a doença meningocócica ocorre, geralmente, em associação com grandes distúrbios sociais como guerras, períodos de grande exploração da força de trabalho, deslocamentos populacionais por razões religiosas ou políticas."[4]

É, neste cenário, que São Paulo viveu o primeiro grande pico das infecções meningocócicas, menor apenas que o mais recente, nos anos 1970. A primeira característica desse segundo surto é que ele acometeu mais brasileiros que imigrantes. Em segundo lugar, os casos se distribuíram geograficamente seguindo um padrão centrífugo: maior incidência nas áreas suburbanas, periféricas e intermediárias onde predominavam a classe trabalhadora mais pobre. Enquanto isso, as áreas centrais apresentavam menos casos e seguiam sendo beneficiadas pela existência de saneamento, vias pavimentadas e casarões, paisagem bastante diferente dos cortiços e instalações precárias dos distritos periféricos. A epidemia de 1920, portanto, se concentrava nessas áreas afastadas, em bairros operários como Mooca, Bom Retiro, Brás – onde se encontrava a Hospedaria de Imigrantes – e distritos nos arredores[5].

O jornal A Gazeta de São Paulo, em 26 de agosto de 1920, publicava:

"A meningite alastra-se. As autoridades da Saúde Pública estão grandemente preoccupadas com o alastramento que vem tendo ultimamente a meningite cerebro-espinhal e a encephalite, terríveis molestias que já têm feito um apreciável número de victimas nesta capital. Os jornais clamam por medidas energicas, afim de evitar-se enquanto é tempo uma propagação inesperada dos males.[6]"

De fato, os casos então endêmicos evoluíram para uma epidemia. No ano de 1926, a taxa de mortalidade atingiu 60,5% dos doentes e ocorreu nos meses de julho e agosto, os mais frios do ano, cessando em meados de 1927.

As décadas seguintes tiveram crises esporádicas, endêmicas, com a taxa de mortalidade variando de 20% até 50% em alguns períodos. Após estudos bem-sucedidos com o uso da penicilina na década de 1940, São Paulo apresentou uma curva de letalidade em progressivo decréscimo. Os avanços da medicina, utilizando soro e antibióticos, trouxeram um tratamento efetivo. O próximo grande surto aconteceria na cidade algum tempo depois, após o término da Segunda Guerra Mundial, durando até 1951. São Paulo era, então, o maior centro industrial da América Latina e a configuração dos bairros se transformava continuamente. As regiões mais afastadas foram sendo ocupadas e incorporadas, enquanto as que antes eram consideradas intermediárias se integraram ao centro. A característica desse terceiro surto é que ele foi reconhecido posteriormente. As autoridades não deram atenção e questionavam a real taxa de contaminação, que em 1945 era de nove pessoas doentes a cada cem mil.

A redefinição da ocupação da cidade é e sempre foi um movimento constante. Na década de 1960, São Paulo estava perto de 4 milhões de habitantes e dez anos depois, em 1970, de 6 milhões de habitantes[7]. Esse crescimento demográfico acabava resultando em questões de moradia e de desigualdade social. A industrialização crescente, que atraía contingentes de migração interna para a vida na metrópole, também os submetia aos problemas de aglomeração habitacional, má nutrição e excesso de trabalho braçal. Segundo alguns dados do censo da época, havia no ano de 1973, 575 favelas distribuídas pela cidade.[8] Tudo isso associado com o contínuo processo de urbanização, industrialização e as crises políticas do momento – que agravavam a inflação – dão o cenário ideal para uma epidemia de meningite de grandes dimensões.

Como nos últimos surtos, esse se iniciou nas regiões mais afastadas da cidade, progredindo para os outros bairros. A disseminação começou em 1971 no bairro de Santo Amaro e em 1973 todas as áreas da cidade tinham sido afetadas, especialmente as partes mais pobres. Os tipos principais foram a meningocócica do sorogrupo A e C, que, em setembro de 1974, atingiam juntas 200 pessoas a cada 100 mil habitantes[9]. A essa altura, alguns subtipos da infecção meningocócica já tinham ficado resistentes a alguns tratamentos. Entre 1968 e 1974, foram notificados 4.431 casos, 90% deles internados no Hospital Emílio Ribas. Em julho de 1974, uma notícia no Estado de São Paulo informou que eram notificados mais de 100 casos por dia, faltavam leitos, havia colchões espalhados pelos corredores dos hospitais e aulas foram suspensas.

O jornal Folha de São Paulo publica em julho de 1974 uma nota do Hospital das Clínicas informando um método simples de profilaxia: gargarejo com água salgada, além das seguintes orientações:

"1. Evite aglomerações e recintos fechados

2. Evite estafa física

3. Higiene pessoal e do ambiente em que vive ou trabalha esmerada

4. Alimentação em quantidade e qualidade de forma adequada

5. Evitar o abuso de gelados e bebidas alcóolicas

6. Evitar contato com pessoas portadoras de gripe ou outras doenças do aparelho respiratório

7. Limpeza geral com água, sabão e desinfetante nos locais onde ocorreram casos de meningite

8. Obter o máximo de ventilação em ambientes coletivos e fechados

9. Limitar visitas a hospitais

10. Desinfecção de utensílios de mesa e objetos eventualmente contaminados pelas secreções de garganta dos pacientes. Recomendar, sempre que possível, o uso de copos e xícaras de uso único, como os de papelão ou plástico, que em seguida são jogados fora.

11. Vigilância adequada para um diagnóstico precoce e tratamento imediato dos casos suspeitos."

As autoridades sanitárias negavam a existência da epidemia.[10] Primeiramente, elas se recusavam a admitir o problema e relatar os dados exatos da quantidade de casos e óbitos, com a desculpa de que isso causaria pânico na população. Depois, a decisão do regime militar foi de censurar menção à doença e notícias consideradas alarmistas. Através da censura, escondia-se e se relativiza os dados da doença. Isso parecia mais importante que trabalhar em medidas para contê-la. Uma matéria do jornal Estado de São Paulo do dia 26 de julho de 1974 intentava denunciar a gravidade da situação, mas foi censurada. A versão original do texto dizia que o governador havia proibido toda a rede hospitalar estadual de dar informações à imprensa. Os superintendentes teriam levado consigo todos os dados estatísticos dos hospitais da capital sobre a doença. Nessa mesma página de jornal, havia informações de quantidade de óbitos, de registros de falecimento em cartórios de diferentes distritos, dos casos suspeitos e novos internados em alguns hospitais da capital – setecentos só naquele dia no Hospital Emílio Ribas. A versão censurada da mesma matéria inclui uma nota sobre o excelente trabalho do tal hospital bem ao lado de um trecho de Os Lusíadas, de Camões.

Apesar da censura imposta, algumas notícias sobre as dificuldades enfrentadas nos hospitais ainda circulavam. Em 26 de julho de 1974, o jornal Folha de São Paulo publicava que, no dia anterior, havia ocorrido 260 internações. Na mesma semana, outra matéria:

"No sétimo andar do Emílio Ribas, os leitos das médicas foram retirados recentemente para dar lugar a novos pacientes que chegam a todo instante. Mas, mesmo com os esforços para se conseguir abrir mais vagas, cresce a cada dia o número de funcionários que faltam devido aos baixos salários e o medo de contrair a doença."

O jornal Estado de São Paulo, também em julho de 1974:

"Colchões espalhados pelos corredores, crianças colocadas sobre pias de laboratórios, médicos ajoelhados no chão para atender os doentes – esta cena que se repete no Hospital Emílio Ribas há quase um mês atingiu nos últimos dias os seus momentos mais dramáticos. Já são quase mil os pacientes com meningite internados no hospital – o dobro de sua capacidade – e, diariamente ele recebe cerca de 100 pessoas com os sintomas da doença."

Qual teria sido o resultado se as autoridades tivessem tomado medidas que impedissem o agravamento da situação? Talvez menos mortos e um tempo menor de combate ao surto. É fato que, em uma metrópole como São Paulo, as coisas são difíceis de prever e controlar, mas, também, como afirmou o jornalista Clóvis Rossi em uma coluna no Estado de São Paulo do dia 26 de julho de 1974, talvez o pior dos problemas tenha sido o "surto de desinformação e ocultamento dos fatos pela administração públicas". A matéria obviamente não passou. Nossos políticos desafiaram a morte e a saúde da cidade, especialmente dos mais pobres.

Não há uma explicação exata para o surto de uma doença como essa, mas como vimos, até mesmo por outros textos da nossa série "Hospedaria em Quarentena", não há progresso da medicina que supere a miséria, a ausência e a repressão do Estado. Além disso, uma série de fatores como mobilidade urbana, precariedade de moradia, desigualdade social, entre outros, contribuíram para o cenário da epidemia – desta e de novas que ainda não conhecemos.

A diferença com a epidemia de COVID-19 que vivemos hoje é que não houve quarentena e o regime militar nunca admitiu a epidemia. Por conta disso, a população mais pobre que morria muitas vezes nem tinha conhecimento da causa do óbito. Em 1975 foi elaborado um plano de vacinação em massa pelo recente Ministro da Saúde Paulo Machado nomeado pelo presidente Geisel. Segundo dados do IBGE, a cobertura de vacinação foi de 93%. Contudo, há semelhanças também. Hospitais superlotados, falta de estrutura, precariedade do sistema de saúde, excesso de trabalho dos profissionais, descaso por parte de governos e a dolorosa partida sem despedida dos familiares. A "epidemia do silêncio" deixou também o medo e gerou uma crise de confiança da população em relação às autoridades – sentimentos que experimentamos também nos dias de hoje.

Referências bibliográficas

[1] Barradas, Rita Barata; Moraes, José Cássio de. A doença meningocóccica na cidade de São Paulo durante o século XX. In: Mota, André; Marinho, Maria Gabriela; Bertolli, Claudio Filho. As enfermidades e suas metáforas: epidemias, vacinação e produção de conhecimento. Coleção Medicina, Saúde e História, vol. VII, São Paulo: Editora Casa de Soluções, 2015, p.71-94.

[2] Acervo do Museu da Imigração. Arquivo disponível na íntegra em: http://www.inci.org.br/acervodigital/upload/listas/BR_APESP_MI_LP_000773.pdf.

[3] Jornal Correio Paulistano, 22 de junho de 1911. Acervo da Biblioteca Nacional. Disponível em:

http://memoria.bn.br/DocReader/090972_06/21568?pesq=meningite.

[4] Barradas, Rita Barata; Moraes, José Cássio de. A doença meningocóccica na cidade de São Paulo durante o século XX. In: Mota, André; Marinho, Maria Gabriela; Bertolli, Claudio Filho. As enfermidades e suas metáforas: epidemias, vacinação e produção de conhecimento. Coleção Medicina, Saúde e História, vol. VII, São Paulo: Editora Casa de Soluções, 2015, p.71-94.

[5] Moraes, José Cássio de; Barata, Rita Barradas. A doença meningocócica em São Paulo, Brasil, no século XX: características epidemiológicas. Caderno Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 5, p. 1458-1471, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2005000500019&lng=en&nrm=iso.

[6] Jornal A Gazeta de São Paulo, 26 de agosto de 1920. Acervo da Biblioteca Nacional. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/763900/13030?pesq=meningite.

[7] Histórico Demográfico da cidade de São Paulo: http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_dd.php.

[8] Pasternak, Suzana. Espaço e população nas favelas de São Paulo. Anais do XIII Encontro da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, realizado em Ouro Preto, de 4 a 8 de novembro de 2002.

[9] Barradas, Rita Barata; Moraes, José Cássio de. A doença meningocóccica na cidade de São Paulo durante o século XX. In: MOTA, André; Marinho, Maria Gabriela; Bertolli, Claudio Filho. As enfermidades e suas metáforas: epidemias, vacinação e produção de conhecimento. Coleção Medicina, Saúde e História, vol. VII, São Paulo: Editora Casa de Soluções, 2015, p.71-94.

[10] “Assim como a China, Brasil já censurou dados sobre surto durante ditadura”. https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/02/assim-como-a-china-brasil-ja-censurou-dados-sobre-surto-durante-ditadura.shtml.